Frigoríficos en la Patagonia: el auge que transformó la industria de la carne

Entre ovejas, barcos y capitales ingleses, la Patagonia vivió un boom industrial que transformó su paisaje y su historia.

La estepa de la Patagonia guarda en su silencio el eco de un formidable auge industrial que cambió el paisaje, la economía y las relaciones sociales de la región.

Hablamos del boom de los frigoríficos en la Patagonia argentina y chilena —la industria del sacrificio, el transporte y la exportación de carne ovina— que, desde los últimos años del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, dejó una huella irreemplazable.

De la cría de lanas a la carne congelada

Como un preludio, la ganadería ovina había cobrado un lugar central en la Patagonia: la cría de ovejas para la obtención de lana formó parte de lo que se denomina el Patagonian sheep-farming boom. Pero el excedente de animales —y las dificultades para darles salida en mercados lejanos— empujaron el cambio hacia una industria más compleja: la carne congelada y los frigoríficos. Según lo recogido en fuentes de la época, en los comienzos, cuando “el territorio empezó a poblarse”, los primeros ganaderos solo tenían como salida el consumo local muy reducido de animales o algunos envíos para abastecer muelles y presidios.

Ante ello, surgieron iniciativas que rompieron esa inercia. Por ejemplo, la firma Estrada y Cía. obtuvo del gobierno argentino la concesión de terrenos en el puerto de Río Gallegos para instalar una grasería, la primera articulación industrial de este tipo en la región. En 1899, la grasería “La Blanca” inició operaciones bajo la dirección de un inglés ya instalado en la región, Francis Olivier.

Pero las heladas, el aislamiento y la falta de infraestructura hicieron que ese primer intento fracasara: “El invierno de ese año fue terrible… los vacunos y yeguarizos comían la lana de las ovejas…”, indica un viejo poblador, refiriéndose a los duros inviernos que fueron desde 1899 hasta 1904. El resultado: quedaron pocos ovinos para la venta y la firma debió ceder sus instalaciones.

Del fracaso a la consolidación industrial

La crisis de la grasería se transformó en la puerta de entrada para capitales extranjeros y un giro mayor hacia grandes frigoríficos. La empresa pasó por distintas manos: primero a la firma Santamarina e Hijos, luego a Geo Braugham y, finalmente, a un grupo londinense —Ellis, Kislimburg & Cía.— que operó como Patagonia Meat Preserving Company Ltd.

La Corporación Argentina de Productores de Carnes (CAP) llegó a la región a principios de la década del 40 y cesó sus actividades a mediados de la década del 80.

En 1908 llegó a Gallegos el señor Alfred Barclay, en representación de la compañía británica, con la misión de convencer a los estancieros de la zona para que aportaran capital y participaran del frigorífico. En ese momento, la fábrica se transformó en The New Patagonia Meat & Cold Storage Company Ltd.

La lógica estaba clara: conectar los campos de la Patagonia austral —ricos en ganadería ovina— con los puertos y, a su vez, con los mercados europeos, mediante una cadena que incluía transporte, faena, almacenamiento frigorífico y envío. Entre 1910 y 1911, la fábrica operó en Río Gallegos, mientras se preparaba la instalación de un frigorífico en terrenos nuevos, unidos por un decauville (un pequeño ferrocarril) al puerto.

Sin embargo, la historia no es simplemente un relato de progreso: los estancieros locales pronto descubrieron que estaban en una relación de dependencia con el capital británico. Los directores londinenses informaron que no había beneficios, que el capital no alcanzaba, que la firma era acreedora por £40.000. Los hacendados aceptaron una devolución de acciones y la empresa pasó así a ser propiedad de la casa matriz británica. Más tarde, la Swift Beef Company Ltd. adquirió las acciones, convirtiéndose en dueña de la fábrica montada con el esfuerzo de los hacendados.

Frigoríficos y expansión: el auge del negocio patagónico

Con la estructura ya montada, la industria frigorífica entró en una fase de expansión. En la Patagonia, ciudades como Puerto Deseado, Río Gallegos, San Julián, Río Grande y Puerto Santa Cruz cobraron relevancia como puertos de embarque de carne congelada.

Fue así que el año 1917 comenzó la construcción del frigorífico ubicado a la vera del río Grande. Los estancieros tenían la necesidad de contar con instalaciones para aprovechar las oportunidades generadas en el mercado europeo, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Conformaron una cooperativa y comenzaron su construcción en la margen sur.

Meses después se realizó el primer embarque de carne congelada con destino a Inglaterra. Esta exportación alcanzó a mil toneladas de carne ovina, que mereció una excelente calificación en el mercado europeo.

Las instalaciones incluían un muelle y un ferrocarril. Para concretar la línea férrea la compañía importó un ferrocarril, que contó con una total desgravación, para agilizar los traslados de carga alrededor del frigorífico y hacia el muelle. El ferrocarril tenía una trocha de sesenta centímetros. Luego se sumó otro tramo, de la estancia José Menéndez, con una trocha de un metro, que llegaba hasta el muelle. José Menéndez formó la Sociedad Anónima Frigorífica de la Patagonia y la Compañía Frigorífica de la Patagonia.

A principios del siglo pasado el Frigorífico Swift fue uno de los más importantes de la Patagonia.

En 1940, el frigorífico fue vendido a la Corporación Argentina de Productores de Carnes (CAP). Hasta entonces, en los veintidós años de funcionamiento a cargo de la cooperativa de estancieros fueguinos, se habían realizado faenas todas las temporadas, procesándose unos 5.300.000 animales. La CAP adquirió las instalaciones, las doscientas hectáreas del predio circundante, las centrales telefónicas que funcionaban tanto en el frigorífico como en Río Grande, la concesión y propiedad del muelle y la servidumbre del acueducto que los abastecía.

Las ventajas eran claras: campos situados relativamente “cerca” de la costa, ferrocarriles o transportes hacia el puerto y acceso a los barcos de ultramar que llegaban desde Europa. Un artículo de 1924 lo resume: “Los frigoríficos dedicados exclusivamente a la carne ovina se instalaron en latitudes en donde las distancias entre los mejores campos de engorde —al pie de la cordillera— y la costa son menores. Los frigoríficos norteamericanos e ingleses —instalados entre 1895 y 1914— pasaron a controlar la industria de la carne, los ferrocarriles que la transportaban a los puertos y los barcos que la llevaban a Europa.”

Para dar algunos números: en 1916, el frigorífico Swift faenó 282.000 animales; en 1917, 257.000 cabezas. En 1921, el frigorífico de la firma Armour en Santa Cruz faenó 268.005 ovinos, pagando a los estancieros 5½ peniques la libra por capones y 6 peniques por cordero. Pero, al año siguiente, en 1922, pudo conseguir apenas 30.000 animales para faenar; en 1923 sacrificarían 150.000, pagando precios aún más bajos (2½ peniques por capones, 3½ por corderos), conforme una combinación de sequía, rechazo de lotes y sobrepastoreo.

Mucho de los lanares eran transportados en barcos hacia distintos puertos donde estaban las industrias de faena.

Una publicación de 1934 resumía así la actividad de carnes congeladas en el territorio de Santa Cruz: “En pocos años se han montado en el Territorio y en cada uno de los puertos del mismo, un frigorífico con instalaciones modernas y que abastecen las exigencias de la región. Así tenemos instalado en Río Gallegos el Swift de La Plata; el Armour en Santa Cruz, tal vez el mejor instalado de la República; nuevamente el Swift en San Julián y en Puerto Deseado la Sociedad Frigorífica Deseado. (…) El alojamiento de todos los trabajadores de los frigoríficos Swift de La Plata en Río Gallegos y San Julián es gratuito y en la fonda de estos establecimientos se les da pensión por $60 mensuales a los obreros con oficio y por $45 a los peones en general (…)”.

Obras de infraestructura y logística: más allá de los campos

El transporte, los puertos y los fríos industriales fueron tan importantes como los campos de ovejas. Un caso paradigmático es el complejo del Puerto Bories (Chile), construido por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que operó desde 1915 y llegó a contar con doce cámaras frigoríficas y capacidad para almacenar hasta 180.000 lanares.

Esta instalación se convirtió en un símbolo de lo que la Patagonia era capaz de albergar: una planta procesadora de carne en uno de los rincones más remotos del continente.

En el lado argentino, el cruce del río Santa Cruz fue una hazaña logística: hasta la década del 50, los arreos de ovejas cruzaban en balsa “a maroma” frente al paraje que hoy se conoce como Isla Pavón. Recién en 1966 se inauguró un puente sobre la Ruta 3 que facilitó ese cruce. Así, la industria frigorífica no solo transformó los campos, sino que modeló el territorio con caminos, ferrocarriles, puentes y puertos.

Impactos sociales y económicos: ¿Quién ganó y quién perdió?

El auge frigorífico trajo progreso: puestos de trabajo, población, infraestructura, conexiones con el mundo. Los frigoríficos constituían núcleos de actividad que atrajeron mano de obra especializada, inmigrantes y “golondrinas” que llegaban para la temporada de faena. Pero ese progreso vino acompañado de tensiones profundas.

Para los estancieros locales, los frigoríficos muchas veces representaron una dependencia de capitales foráneos, que les pagaban lo que querían, imponían condiciones restrictivas y generaban contratos poco equilibrados. El libro de 1924 lo relata con claridad: “Las compañías frigoríficas conocen bien la situación privilegiada en que se hallan y hasta la ingenuidad de sus procedimientos para adueñarse de las plazas… Los hacendados, temerosos o mal aconsejados, terminan por entregarse a merced de las compañías, que les pagan por sus animales precios que, como ha sucedido, ni alcanzan a compensar los gastos de arreo y el valor del cuero.”

Menéndez Behety también fundó el frigorífico de Puerto Deseado, el que inició sus actividades el en enero de1926.

Un episodio revelador ocurrió en 1921: el frigorífico Swift de Río Gallegos debía faenar animales que ya habían sido enviados y estaban en espera. Pero comunicó que suspendía operaciones por huelga obrera. El efecto sobre los estancieros fue inmediato: sus animales “en potrero” ya no tenían dónde ir. Los estancieros aportaron 10.000 pesos para pagar a los obreros y conseguir que el frigorífico reabriera.

Desde el lado sindical, la industria frigorífica alimentó la organización obrera. En Chile, la Federación Obrera de Magallanes fue fundada en 1911 y tuvo entre sus filas a muchos trabajadores de frigoríficos, herrerías y estancias.

El ocaso del ciclo: crisis global, sequías y monopolios

Como todo auge, el ciclo tuvo su declinación. El período de expansión se extendió hasta la gran crisis mundial de 1929-1930, cuando los mercados europeos ya no absorbían tanto, las cuotas de importación de carne argentina por parte de Inglaterra disminuyeron y los precios cayeron.

En la Patagonia, además, la sequía prolongada, el sobrepastoreo, la caída de los precios de la lana y la carne, y el atraso tecnológico comenzaron a pasar factura. Por ejemplo, en 1923 el frigorífico Armour no consiguió animales de primera clase y los rechazos fueron extraordinarios.

La doble dependencia —de un lado de los mercados extranjeros y del otro de capitales foráneos— dejó a los productores locales en una situación frágil. Y la industria frigorífica, en muchos casos, comenzó a cerrarse o a reducirse. En Chile, el Frigorífico Bories cerró en 1973. En Argentina, varios frigoríficos se transformaron o fueron abandonados. Las huellas industriales quedaron en ruinas, testigos de un pasado que no volvió. La crisis industrial siguió su propio camino y la CAP termina también por abandonar toda sus operaciones en la década del 80.

Herencia y memoria: restos industriales y nuevos desafíos

Hoy la memoria de esos frigoríficos persiste en edificios abandonados, en relatos de familias de estancieros y obreros, y en la imagen romántica de la Patagonia austral como “frontera productiva”. Por ejemplo, el edificio del Frigorífico Bories ha sido restaurado y convertido en hotel de lujo y museo, bajo el nombre The Singular Patagonia, pero conserva la impronta industrial de principios del siglo XX.

En Argentina, la historia también se enlaza con la propiedad de la tierra y el negocio ovino actual: por ejemplo, el Frigorífico Faimali S.A., nacido en 1986 en Río Gallegos, es un eslabón moderno de la cadena. Más aún, una operación reciente muestra que el Grupo Benetton —gran terrateniente patagónico— se fusionó con Estancias de la Patagonia S.A. para controlar el 70 % de la producción de carne ovina de la región.

Reflexión final: la pista helada del pasado y el desafío del futuro

La historia de los frigoríficos en la Patagonia es, en muchos sentidos, una metáfora de la región misma: exuberante en recursos, hostil en clima, abierta al mundo pero vulnerable en sus relaciones de poder. Los frigoríficos representaron la modernidad industrial que llegó al fin del mundo, con cámaras frigoríficas, muelles, barcos, ferrocarriles, capitales internacionales y una promesa de prosperidad. Pero también mostraron las tensiones entre productores y grandes empresas, entre el centro y la periferia, entre lo local y lo global.

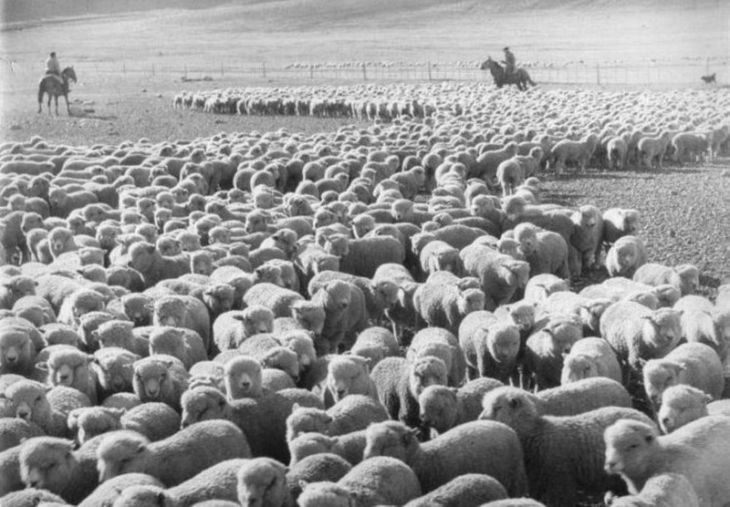

Lanares recien esquilados son devueltas a la inmensidad de las tierras de la Patagonia.

Hoy, cuando la Patagonia sigue enfrentando desafíos —cambio climático, desertificación, concentración de tierras, mercados globales variables—, la historia de esos frigoríficos puede servir como espejo. ¿Qué lecciones nos deja? Algunas sugerencias:

—Que la especialización productiva (lana-carne) exige inversiones estructurales que no siempre están disponibles localmente.

—Que la dependencia de mercados externos y capitales foráneos puede generar vulnerabilidad, incluso cuando el volumen es grande.

—Que la modernización logística (puertos, ferrocarriles, cámaras frigoríficas) transforma físicamente los territorios y las relaciones sociales.

—Que la memoria de esos enclaves industriales —ahora en ruinas o reutilizados— aporta un patrimonio material e intangible que merece preservarse.

En definitiva, los frigoríficos de la Patagonia no fueron solo fábricas: fueron centros de transformación, de oportunidades y de desigualdades. Como toda gran historia industrial, dejan huellas visibles —muelles oxidados, rieles olvidados, galpones de chapa— y huellas invisibles —contratos firmados en mostradores de estancias, arriendos, faenas bajo el sol austral, esperas de barcos cargados de carne hacia Europa—.

Y para quienes atraviesan esa estepa hoy, desde el valle del río Santa Cruz hasta las costas heladas del canal de Beagle, entender esa historia mejora la mirada: esa silueta de zinc junto al muelle, ese galpón antiguo junto a la ría, no son restos debidos solo al abandono, sino al vigor de un ciclo que un día volvió al mar.

Fuentes: escritos históricos relevados del Archivo Generan de la Nación, las direcciones de cultura de las Provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, artículos periodísticos de la época y aportes de la Redacción +P.

En esta nota

Te puede interesar