El padre de la soja argentina: "Sin retenciones, tendríamos 8 millones más de hectáreas"

A 50 años de haber apostado por un cultivo desconocido, Rodolfo Rossi repasa la historia de la soja en la Argentina y advierte sobre los errores que frenan su futuro.

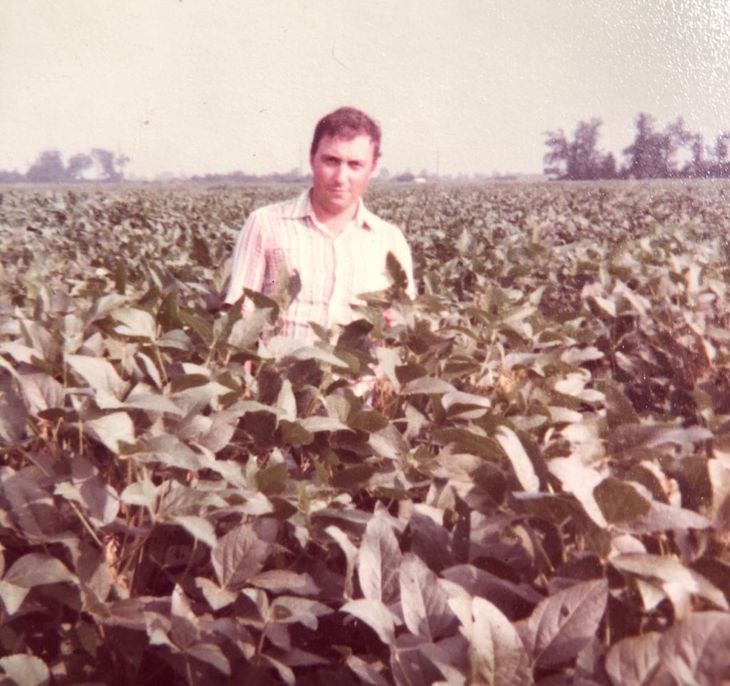

Querido y respetado en el “ecosistema” del agro, el ingeniero agrónomo Rodolfo Rossi es considerado por muchos el “padre” de la soja en la Argentina, por sus casi 50 años de trabajo con la genética de este cultivo, que desde hace 22 años constituye el principal rubro de exportación del país. Hoy preside la asociación ACSOJA, que hace unos días realizó su seminario anual en Rosario, coincidiendo con la intempestiva y fugaz reducción a cero de las retenciones a los granos.

En ese escenario, se refirió a que, ante la falta de políticas estables que incentiven la inversión y generen seguridad, los productores priorizan la “lucratividad”, es decir, la ganancia inmediata, en desmedro de la productividad y la inversión sostenible a futuro. En esta entrevista con +P, también habló sobre lo que le atrajo de la soja allá por los años ’70, cómo se desarrolló el cultivo en el país, su potencial y las particularidades de su producción en la Patagonia.

–¿Qué lo llevó a trabajar con soja hace casi 50 años, cuando era un cultivo minoritario y poco conocido?

–En algún momento tuve que decidir entre maíz y soja, y el maíz me parecía más aburrido. La soja me resultaba mucho más atractiva por su variabilidad genética, las diferentes formas de adaptación a distintas situaciones climáticas, de suelo, salinidad, complejos de enfermedades, etcétera. Además, el programa de soja lo empecé de cero, no era heredado. Y se veía que era un cultivo con muchas posibilidades de crecer. Eso me entusiasmaba por la posibilidad de hacer mejoramiento genético para zonas, latitudes y situaciones muy distintas. Me daba como adrenalina, mientras que al maíz lo veía más circunscripto a un área y a una alta tecnología. Fueron varias cosas, pero en el fondo la soja siempre me pareció mucho más divertida y atractiva. Y la historia me demostró que la decisión fue buena y acertada.

–¿Qué había en ese momento de soja en la Argentina?

–Era un cultivo relativamente nuevo, con pocas hectáreas, que tenía una historia de introducción, adaptación, investigación y manejo por parte de universidades, entidades públicas como el INTA y chacras experimentales provinciales, como la Obispo Colombres, entre otras. Pero el breeding (mejoramiento) fuerte empieza entre mediados y fines de los ’70, cuando me toca comenzar ese programa con un background de Asgrow, una empresa muy chica que tenía programas de maíz y de sorgo. Lo primero que se hace es introducir el germoplasma y después empezar a seleccionar, hacer cruzas y selecciones. En mi programa nos fue muy bien desde el arranque: pudimos poner en el mercado variedades que fueron muy fuertes en la expansión del área agrícola y en la mejora de los rendimientos. Eso me entusiasmó más. Al principio estaba solo, después fui formando equipo. La primera variedad nacional que desarrollé, la A5308, tuvo un impacto muy grande; hay gente que todavía la recuerda. El nombre Asgrow se volvió icónico en el inicio de la soja en la Argentina.

–¿La soja A5308, que llegó a cubrir casi la mitad de la superficie del país, de dónde surgió?

–Antes de que empezáramos, las sojas se traían del sur de Estados Unidos, de zonas como Mississippi o Arkansas; eran grupos largos. Pero los suelos de esas regiones son totalmente distintos a los de la Pampa Húmeda, entre otras cosas. Yo trabajé con unos mapas que había generado el ingeniero Antonio Pascale en la UBA, profesor mío de Climatología, que asociaban temperatura, humedad, latitud, tipo de suelo, etcétera. Para la Pampa Húmeda decidí cruzar germoplasma del Corn Belt y de la costa este americana —Virginia, Maryland, Delaware—, que correlacionan mucho con nuestra zona núcleo. Y tuvo mucho impacto. Después vino otra etapa, en los ’90 (aunque se inició antes), donde los ciclos se fueron reduciendo, y ahí se instala definitivamente el grupo IV, también en relación con la mejora de la tecnología de producción.

Los comienzos de la soja

–¿Para qué zonas pensaban la soja en los comienzos?

–Cuando yo empecé, no se llegaba a 500.000 hectáreas de soja, y estaban prácticamente todas concentradas en el sur de Santa Fe, muy poco en Córdoba y Buenos Aires. También se sembraba en Tucumán, Corrientes y Misiones. Pero cuando uno hacía un estudio predictivo de qué podía pasar con la soja, daba que podía crecer millones de hectáreas en una década o dos, como efectivamente sucedió, por su capacidad de adaptación y plasticidad. Yo me centré en la zona núcleo y en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el centro-norte de Córdoba, norte de Santa Fe, y después pegamos el salto, ya a fines de los ’80, a toda la zona chaqueña y el NOA.

–En 1996, cuando llega a la Argentina la soja RR, la primera modificada genéticamente, ¿Cuántas hectáreas se sembraban?

–Había más o menos 6 millones de hectáreas.

–O sea que ya había crecido muchísimo desde que usted comenzó.

–Creo que en 1990 había unos 4 millones de hectáreas; o sea que del ’76 al ’90 había crecido ocho veces. Eran años en los que el negocio era muy atractivo, con 1.800 o 2.000 kg por hectárea y un buen valor de la soja. Después, desde 1990 hasta la soja RR, el área creció otro 50%. Y del ’96 al 2002 se duplicó, en apenas seis años.

–¿Siempre fue un negocio interesante?

–Toda la segunda parte de los ’90, durante el final del gobierno de Menem y el de De la Rúa, la soja valía unos u$s 180 la tonelada. O sea, todo ese crecimiento se dio con años de precios malos, pero no había retenciones. De hecho, desde 1998 en adelante se hablaba del boom de la soja.

–En 2002 se alinearon la devaluación brutal en la Argentina y el inicio de una enorme suba de precios internacionales, que en el caso de la soja llegaría a superar los u$s 600 por tonelada. A la vez, con Duhalde vuelven las retenciones, que luego aumentan con los Kirchner. ¿Cómo impactó eso?

–Fijate que, de los cerca de 12 millones de hectáreas de 2002/2003, se llegó a 20 millones recién en 2016. O sea, tardó 14 años en crecer un 70%.

–¿Ese fue el summum, en 2016, con 20 millones de hectáreas? ¿Con el incentivo de que Macri bajaría las retenciones gradualmente?

–Sí. Macri llevó a 0 todas las retenciones menos la de la soja. El maíz —el otro cultivo de verano importante, con el que compite la soja—, que estaba en 20%, pasó a 0%, mientras que la soja bajó de 35% a 30%. Ahí la soja empieza a caer: pierde casi 4 millones de hectáreas y empieza a aumentar el maíz, que casi se duplica en dos o tres años. La producción cae de 58-60 millones de toneladas a los cerca de 50 millones actuales. Pero la industria, que nació en los ’90 para exportar con más valor agregado (aceite, harina, lecitina, biodiésel, etcétera) en lugar de granos, tiene potencial para 70 millones de toneladas. Hoy nos sobra capacidad instalada en nuestras plantas, que son de primer nivel: modernas, eficientes y de bajo costo. Tenemos el polo aceitero concentrado más importante del mundo.

Freno a la producción

–El lema del simposio de Acsoja de 2024 era “retomando la curva”, ¿no se dio?

–Veníamos de una campaña 2023/24 en que había crecido la soja, porque después de la terrible sequía el productor había quedado complicado en lo económico y para bajar los costos por hectárea muchos frenaron el maíz y sembraron más soja. Y en la campaña 2024/25 subió mucho más por el temor a la chicharrita que afectó al maíz. La soja creció un millón y pico de hectáreas.

–¿Y esta campaña que está por comenzar ya no viene así?

–No, este año, con los factores que hoy tenemos sobre la mesa, viene para abajo.

–Si tuviera que enumerar qué hace falta para pasar de los 50 millones de toneladas de soja actuales a los 70 millones potenciales, ¿Qué tres cosas pondría en primer lugar?

–Desde el punto de vista productivo, la aplicación full de tecnología que acompañe el desarrollo genético. Con inversiones que hoy no se están haciendo. No hacemos un buen manejo de fungicidas, ni de terápicos de semillas, un montón de productos. Y desde el punto de vista de los costos, está todo el tema de infraestructura, que es un desastre.

–¿Y las retenciones?

–Las retenciones por supuesto, están en el origen del problema: son un impuesto al precio que hace que el productor tenga una actitud defensiva frente a la inversión, en relación a lo que le pagan por el producto. Es un tema central. Si no estuvieran, tendríamos 7 u 8 millones más de hectáreas entre maíz y soja, más rendimiento, movilizaría muchísimo el interior del país. Es muchísima plata.

–Pasar alcanzar 70 millones de toneladas de soja, ¿Cuánto habría que aumentar el área y el rendimiento?

–Podríamos tener 4 o 5 millones más de hectáreas, unos 22 millones en total, y un 15% más de rendimiento. Para mí, si se arregla este tema podemos alcanzar 65 o 66 millones de toneladas en 3 años.

–¿Cuál es la brecha entre lo que se podría producir y lo que se produce en promedio?

–El rinde promedio a nivel país está más o menos entre 2.900 y 3.000 kg/ha. Hemos tenido años favorables de 3.300 kg, a mediados de la década pasada. Pero en la última década hemos tenido muchos problemas con el clima, por sequías o inundaciones, que bajan el promedio. Y también hay mucha soja de segunda en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona triguera, que rinde 1.500 o 1.600 kg, que también baja el promedio. Ahora, solo en la zona núcleo, debemos estar en 3.650 kg promedio. En cuanto al potencial a nivel país, ayudados un poco por el clima, hoy es de unos 3.300 kg con una tecnología media.

–Más allá del clima, ¿No hay una brecha por el bajo uso de tecnología también? ¿Sólo el 45% de los productores fertiliza soja?

–Sí, en soja hay una brecha tecnológica también, probablemente estamos en un 75% del rendimiento alcanzable si los demás factores están acomodados.

–¿Cuánto representa la soja de segunda en la producción nacional?

–Hace un par de años llegó a ser el 36% más o menos del total. Prácticamente un tercio de las hectáreas de soja viene luego de un trigo o una cebada.

–¿Y seguirá creciendo?

–Y… En los últimos 4 o 5 años fue más estable, ha crecido. En 2016 era más o menos 16-17%, más que duplicó el porcentaje.

–¿Por qué?

–Siempre son factores externos. Hasta 2016, el trigo no se podía exportar, había cupos, todo un despiole, entonces la gente no sembraba trigo. Frente a eso, la soja de primera era mucho más segura y mucho más rentable. Cuando subió Macri, eso se corrigió y empezaron a sembrar trigo de vuelta. Como ahora el trigo ayuda, pasó a dar más rentabilidad un trigo-soja que una soja de primera. Soja es lo que más se siembra, pero bueno, es la segunda opción, se acomoda a lo demás.

–¿Y también en cuanto a los insumos se acomoda?

–Hay de todo un poco, pero yo diría que le “pijotean” porque a un trigo o un maíz no pueden no ponerle urea o nitrógeno, la producción correlaciona directamente con el insumo. La soja se independiza de eso, incluso hasta del fósforo, trata de sacarlo de las piedras: no va a rendir la mitad si no se fertiliza, por ahí va a rendir el 85%. Lo que sí se ve en los trabajos de Fertilizar es que cuando se fertiliza con el paquete completo, la máxima productividad es más rentable.

La Patagonia, crecimiento limitado

–¿Se puede sembrar soja en todo el país?

–Hay dos temas limitantes para producir: el período libre de heladas y la disponibilidad de agua. Hay zonas donde se podrían producir sojas de 2.000 o 2.200 kg, que hoy no serían para nada rentables, pero con riego podés sembrar prácticamente en cualquier lado. La soja es como que no tiene límites muy fuertes; un maíz es mucho más delicado, le cuesta desarrollarse en ambientes mediocres, digamos.

–¿Hasta qué latitudes aguanta?

–En China se siembra a 45° de latitud, que es el medio de la Patagonia nuestra, lo mismo que Canadá o el norte de Estados Unidos. La zona del Valle del Río Negro tiene una latitud similar a la del cornbelt americano. La zona de CABA es más o menos es como Memphis, Tennessee. O sea, desde el punto de vista de la latitud, como que no hay límite, siempre y cuando tenga suelo y demás. En Europa, todo el valle del Po, en el norte de Italia, tiene latitudes similares a las del centro de la Patagonia, y los rendimientos son excelentes en ambientes con riego, aunque es una latitud relativamente alta.

–¿Cuán al sur se siembra soja en la Argentina?

–Creo que hasta el Valle del Río Negro. Hubo experiencias; hubo una empresa chica, Relmó, que hizo una “soja patagónica”, con ensayos en Neuquén. En 1984 u 85 empecé con ensayos en la zona del Río Colorado, cerca del INTA de Hilario Ascasubi, para probar con variedades del grupo III y II largo la tecnología de producción. Con riego, claro. Habíamos desarrollado con un chico de Mar del Plata los “twin rows” (surcos mellizos): hacíamos el camellón y, para tener más plantas -porque había que poner 300.000 plantas por hectárea, que era lo que más rendía-, poníamos unas chapitas y en vez de una hilera sembrábamos como una banda. Nos dio un resultado bárbaro, aumentábamos los rindes. Pero el río Colorado es más al norte, tiene un período libre de heladas un poco mayor. El Valle, donde se empezó a trabajar hace un poco más de 15 años con maíz y soja, permite sembrar los primeros días de noviembre, para tener la soja prácticamente terminada antes de mediados de marzo, así, si la agarra una helada, a lo sumo quedará el grano más chico. Por eso es muy importante tener buen número de plantas, para compensar si a los granos se les frena el crecimiento. Lo que tiene esa zona es mucha luminosidad, mejor que en cualquier lugar de la Argentina, y buena temperatura para crecimiento de sojas precoces. La parte complicadita es la amplitud térmica: no hay muchas zonas en el mundo tan mediterráneas como el Alto Valle, que puede amanecer con 5ºC, y a las 2 de la tarde tener 38ºC. Pero no experimenté ahí.

–¿Qué sojas se usan ahí?

–En Río Colorado, a mí me daban resultado los grupos II largos y III cortos, pero en el Valle los ciclos que se adaptan son los grupos II, desde el 1.8 hasta el 3.0. O sea, más precoces. Variedades del grupo II siempre hubo en la Argentina, yo he tenido, Don Mario también, pero nunca pasaban del 1 o 2% del share.

–¿Puede crecer en Patagonia la producción de soja?

–Es limitado. No sé bien cuánto habrá hoy, pero no debe llegar a 50.000 hectáreas en total. Pero bueno, hay gente que invirtió, tengo amigos que compraron campos para hacer tomate, alfalfa, soja, maíz. Es interesante y a veces la adrenalina te hace meterle pata para tratar de desarrollar algo. Pero es chico. Para una empresa de semillas, como prioridad sería la última. No solamente la variedad, sino la tecnología de producción. Pero como zona es factible, y manejando el agua mucho más. Porque toda la expansión se dio del centro de Buenos Aires para arriba. Es interesante no tener el flete. No se va a armar una aceitera, pero la soja se puede desactivar, hacer alimento para cerdos, complementar para las vacas, es proteína. Me parece bueno un maíz/soja, regando, tenés un residuo de raíces y de materia verde interesante. Y con soja no hay que usar nitrógeno todo el tiempo, con un buen inoculante, un buen protector, a pesar de las temperaturas bajas que hay al principio, va a tener nodulación. Es un complemento.

En esta nota