Ya tienen respuestas las preguntas del futuro sobre sequías y demanda de alimentos

¿Qué tiene que ver Julio Verne con el cambio climático? ¿La ciencia tiene respuestas para angustia que genera el cambio climático? Nos asomamos a las posibilidades que analizan los científicos.

Luego de una charla de 45 minutos brindada por un experto en genómica (y un espacio para interesantes preguntas de colegas y estudiantes), uno tiene la sensación –aún con pobres herramientas de análisis específicas- que la humanidad es muy difícil que pase hambre. Y además, es posible intuir que, si bien el clima puede cambiar, la humanidad tiene la capacidad de adaptarse y generar nuevas herramientas. Todo, además, a una velocidad que escala sin parar a partir de la Inteligencia Artificial (IA).

Frente al auditorio de la Facultad de Ciencias Agrarias, quien expuso sobre este tema fue Braulio Soto Cerda, ingeniero forestal, con un doctorado en Genética y Mejoramiento Vegetal (extendido por la Universidad de Manitoba, Canadá en 2014) y que en la actualidad es profesor investigador en la Universidad Católica de Temuco, en el departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas. Llegó invitado para participar de la “I Jornadas Binacionales de Divulgación”.

Es locuaz y apasionado al hablar. Dice que es posible crear “superplantas” sin plantar una sola semilla. Que de encontrar el prototipo adecuado se encargan las computadoras. Que los reservorios géneticos son fuente invaluable de recursos para obtener lo mejor de cada adaptación lograda por una especie.

También sostiene que mediante la genética se podía mejorar el rendimiento de una planta a una tasa del 1% cada 10 años, y que esa tasa puede pasar al 1% anual.

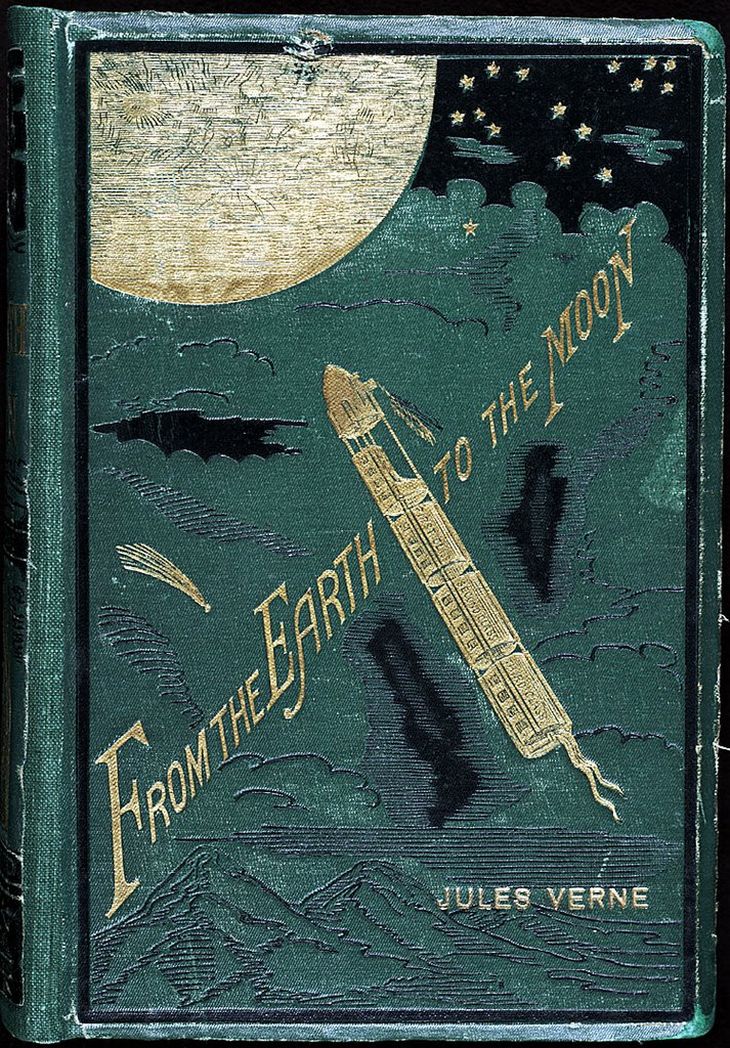

En un punto, lo que dice parece extraído de un cuento de ciencia ficción, de esos en los cuales la imaginación se lanza sin limitaciones en el horizonte, inventando -si es necesario-, la máquina que haga posible la trama. Como cuando Julio Verne lanzó en 1865 su novela "De la Tierra a la Luna", y desarrolló la idea de un vector interestelar que se conformaba de distintas etapas, como los cohetes actuales. Lo hizo 100 años de que ello ocurriera.

Pero en este caso, la “máquina” que puede destrabar todos los obstáculos de las “tramas” que desarrollan los investigadores, ya está inventada, y se llama Inteligencia Artificial.

La Genómica, a diferencia de la genética tradicional, nos da una 'fotografía gran angular' para ver la interacción de miles de genes.

En una entrevista con Braulio, desde +P intentamos ir de menor a mayor, para bucear en una gran cantidad de conceptos interesantes para un entorno marcado por la producción frutihortícola, y todo un entorno que se encuentra bajo la presión que ejercen las sequías recurrentes.

Bueno, partiendo de tu charla, planteabas una primera gran diferencia entre genómica y genética tradicional. ¿Cuál sería?

Radica en la capacidad de análisis que yo puedo lograr. La fotografía que yo puedo obtener de un fenómeno que yo estoy estudiando. La genómica me entrega una fotografía, una en gran angular. Y la genética, una imagen más pequeña, porque la genética solo analiza uno o dos genes a la vez, es limitada. Y eso no es porque la genética no sea capaz de hacer nada, es porque la tecnología que existía hasta cuando la genética era nuestra principal aliada, era limitada. No podíamos ver la interacción de genes en todo el género. Era tomar una muestra y ver a este gen. Pero, ¿y qué pasa con todo el otro gen, el descartado?

¿Y cuál fue la herramienta, el salto tecnológico que permite decir, bueno, ahora arranca la genómica?

El punto de inflexión fue la modernización de las tecnologías de secuenciación de ADN. Pasamos de secuenciación con la tecnología Sanger (el método de Sanger, desarrollado por Frederick Sanger en 1977), con la cual el genoma humano se secuenció y se hizo en cinco años. Y eso que había mil secuenciadores, mil equipos, trabajando las veinticuatro horas para después ensamblar el genoma humano y tener una fila de letras, pero sin saber qué significaban. Porque una cosa es secuenciar, y otra es después darles significado a esas letras. Hoy en día pasamos a la secuenciación masiva. Hoy estamos en la tercera generación de tecnologías de secuenciación, donde tú, en cuatro días, puedes tener el genoma humano completo. Hoy en día, hay tecnología con la cual, tú puedes pinchar tu dedo, tomar una muestra de sangre, y te puede dar un perfil genético completo tuyo, incluso detectar riesgos de enfermedades cardiovasculares, cáncer, etcétera. Entonces, la tecnología, fue la que cambió el juego, y eso permitió poder acceder a los genomas completos. Entonces ahora podemos muestrear, entre comillas, todos los cromosomas, sus genes simultáneamente, y ver cómo ellos pueden interactuar, cómo se relacionan. ¿Este gen actúa de manera concertada con este otro, o de manera opuesta? ¿actúan en la misma ruta metabólica o cada uno tiene tiene un rol por separado? Antes, como yo decía, uno veía uno o dos genes. Pero de un lado pueden existir muchos genes que a lo mejor están interactuando con los genes de otra especia, y la falta de tecnología no me lo dejaba ver. Ahora la genómica me permite ver todo el panorama completo gracias a la tecnología de secuenciación masiva.

¿Y cómo se vincula eso con la producción de alimentos y, específicamente, con la producción agronómica? Hiciste una investigación sobre el lino, pero esa tecnología podría ser tranversal, sobre todo pensando en la demanda mundial de alimentos.

Es transversal claro, pero ahí clave es ser capaces de mejorar los rendimientos a una tasa más rápida de lo que hasta ahora lo logramos. Hoy en día, sin la genómica, la tasa de aumento de rendimiento por década es del uno por ciento, en general, de los siete u ocho cultivos principales que nutren al planeta, los cuales nos proporcionan el ochenta o noventa por ciento de las calorías y las proteínas. Ahí está el trigo, está el arroz, está la soja, está el maíz, entre otros cultivos que son los fundamentales para la nutrición del planeta. Pero con la genómica, se espera que ese uno por ciento no sea cada diez años, sino que sea anual. O lo que es lo mismo, aumentar en diez veces la velocidad de aumento del rendimiento promedio de esos cultivos.

Y ahí una de las preguntas es, ¿ha sido la biotecnología capaz de responder a los problemas de la humanidad en los últimos treinta años? Y la respuesta es no, porque solo hoy en día tenemos capacidad de lograr algunas metas, porque hay tecnología. Y hoy, toda esta información genómica, yo la puedo utilizar para predecir. Pero el alto, no está en secuenciar un genoma, sino en ir al campo, medir la altura de la planta, cuánto rinde, qué largo de la hoja tiene una serie. Eso es carísimo, y tiene mucho error humano. Entonces, si eso yo lo automatizo (usando fotografía de drones y haciendo cruces de datos con Inteligencia Artificial), y lo junto con la genómica, yo puedo predecir cómo será un diseño insílico ("in silico" se refiere a simulaciones computacionales), de manera artificial, para obtener una superplanta de durazno, por ejemplo. Y yo lo puedo hacer también con el resto de los cultivos.

Entonces, teniendo esta herramientas y al cambiar la velocidad para producir nuevas plantas.. ¿podrían surgir variedades mejor adaptadas al cambio climático y más productivas?

Exacto. Porque lo de la inteligencia artificial, ¿cuál es el aporte? Uno, es la capacidad de análisis, la velocidad de análisis de poder analizar terabytes de información. Es una cantidad que uno no se puede imaginar de datos, secuencias de todo, expresión de genes; todo eso. Y la inteligencia artificial además puede darles un significado a esos datos, y asociarlo a un xenótipo (la constitución genética de un individuo), por ejemplo, asociado al rendimiento. Entonces, yo con la inteligencia artificial después puedo modelar y, sin ni siquiera sembrar una semilla, predecir si una variedad o genotipo, va a ser el que mejor se va a comportar en esta determinada condición.

¿Cuál es el punto de partida?

Uno, como mejorador convencional, por ejemplo, tiene programas de intercambio. Yo recibo desde Alemania, por ejemplo, cinco mil líneas de trigo como intercambio, como colaboración. Si yo quiero ver cuál sirve, tengo que evaluar las cinco mil. En cambio, si yo puedo utilizar la inteligencia artificial, puedo saber, sacándole el ADN a esas plantitas, cuál es la que tiene mayor potencial. Y a lo mejor, de las cinco mil, solo tengo que sembrar quinientas, porque a priori, yo ya sé cuál es la que tiene mejor potencial sin haberla sembrado. Eso es lo que a mí me disminuye el tiempo y el costo: la genómica y las tecnologías de modelamiento matemático, y dentro del modelamiento matemático se inserta la inteligencia artificial.

¿Ciencia ficción? No, genómica y IA en acción. De una mejora del 1% cada 10 años a un 1% anual: la Inteligencia Artificial y la secuenciación masiva de ADN están reescribiendo la velocidad en la creación de 'superplantas', destrabando las preguntas del futuro sobre sequías y alimentos.

¿Y qué pasa con los cultivos nuestros? ¿Qué va a pasar con las manzanas? ¿Qué va a pasar con las cerezas? ¿Cuál es el horizonte a partir de esta tecnología?

Creo que otro componente importante, que no debemos descuidar, y ahí el científico debe tener los pies puestos en la tierra, es que todo lo que la tecnología o la ciencia nos permita hacer, debe ir de la mano con lo que la sociedad necesita, con los requerimientos de esa sociedad. ¿Qué necesita hoy en día la población? A lo mejor, un tomate o una manzana con un mayor contenido de alguna vitamina, mayor contenido de antioxidante. El mercado regula eso, y debe haber una retroalimentación para que esa tecnología no sea para generar algo por porque sí. La ciencia tiene que tener un propósito. Entonces, la orientación de los cultivos, en general, debe ir de la mano con lo que dice el mercado, y poner al servicio de esos requerimientos de la población y de la industria, esta ciencia. Porque si no, no resuelve nada. Lo importante es que la ciencia toque la vida de las personas. Que no quede en un paper, donde los científicos se felicitan entre ellos. Sino que se debe buscar que ese producto tecnológico se transforme en valor, para que mejore la calidad de vida de las personas. Entonces, tenemos que ponernos al servicio de eso, y estar siempre en alianza con la industria y con el Estado, para retroalimentar y conducir la ciencia a resolver problemas reales de la sociedad.

Un punto central de tu exposición tuvo que ver con la sequía, la adaptabilidad a menos agua de los cultivos. Hablaste de una investigación sobre lino, de una especie que tiene una raíz que te sorprendió por su poder para captar agua. ¿qué puede pasar con la adaptación de las plantas al cambio climático? (Dato: En el centro sur de Chile han mensurado una caída del 35% de cantidad de lluvia caída desde mediado de la década de los 80s)

Lo seguro es que el agua va a seguir escaseando, eso es seguro. Por lo tanto, ante el cambio climático y la escasez de agua, necesitamos desarrollar y cultivar plantas frutales que sean más resistentes a la falta de agua, optimizar eso. Y la solución es integral, como lo mencionaba yo. La genómica no es una bala de plata, es una herramienta que ayuda a resolver, a dar velocidad en el proceso de generación de variedades. Pero también está el manejo agronómico, también está cómo el Estado apoya y aconseja sobre el uso del agua, sobre acopio de agua, y entrenar al agricultor cómo hacer un uso eficiente del agua. Entonces, hay que integrar todas las posibles soluciones, y ahí está el óptimo, ahí está el ideal. Con una sola cosa no lo vamos a resolver. La genómica puede ser fantástica, pero no es capaz de resolver todo. Hasta ahora, no ha sido capaz.

¿Como se hacen esos desarrollos?

Está demostrado que existen rutas metabólicas que responden a la falta de agua, y están bastante claras, construidas en distintas especies. Entonces, todas las rutas metabólicas, las respuestas fisiológicas, qué genes, qué factores de transcripción, regulan el desarrollo de la raíz, son todas respuestas que se conocen a partir de los genes. Por lo tanto, de esa manera, nosotros podemos diseñar la planta ideal para un ambiente determinado. Entonces, podemos hacer un mejoramiento dirigido y diseñar plantas ideales para ambientes específicos. Pero yo puedo tener la superplanta, pero si el agricultor eso no lo acompaña con un manejo agronómico adecuado, voy a tener la mitad de la solución, o voy a tener una solución subóptima, porque no estoy acompañando yo con el manejo adecuado a esa supergenética que he creado. Además, el ambiente determinará mucho de lo que expresa esa nueva planta. Es decir, parte de ese rendimiento, es por la genética de la planta, y parte es por el ambiente. Si se aplicaron los fertilizantes en el momento adecuado, si el agricultor hizo las aplicaciones en el momento que corresponde de los herbicidas para el control de maleza, todo eso se llama ambiente y contribuye. Y también influye en cómo se expresará el potencial de esa variedad resistente a la sequía. Si todo eso va en sintonía, vamos a lograr esos potenciales de rendimiento que proyectamos. Si no, va a ser subóptimo. Entonces, tiene que haber un manejo concertado, tanto desde la genética de la planta que podemos generar a través de la herramienta genómica, como de la preparación del agricultor, del manejo agronómico y también de la asistencia de las organizaciones del Estado para poder asesorar y asistir a esos agricultores. Todos tenemos que estar en esta en esta orquesta, para que armonice la música. Si no, no va a funcionar.

En esta nota