Rey de la Patagonia: La historia oculta de los dos monarcas

La Patagonia tuvo dos reyes. Uno, el aventurero francés Orélie Antoine. Y otro, el asturiano José Menéndez, que forjó su trono con un imperio de lana y tierras.

Sin lugar a dudas, a lo largo de la historia, en la Patagonia pasó de todo. Es una de las regiones menos densamente pobladas de todo el globo; aquí se descubrió el dinosaurio más grande del mundo; alberga al único bosque de arrayanes inmensos; y también es la región que tuvo dos reyes.

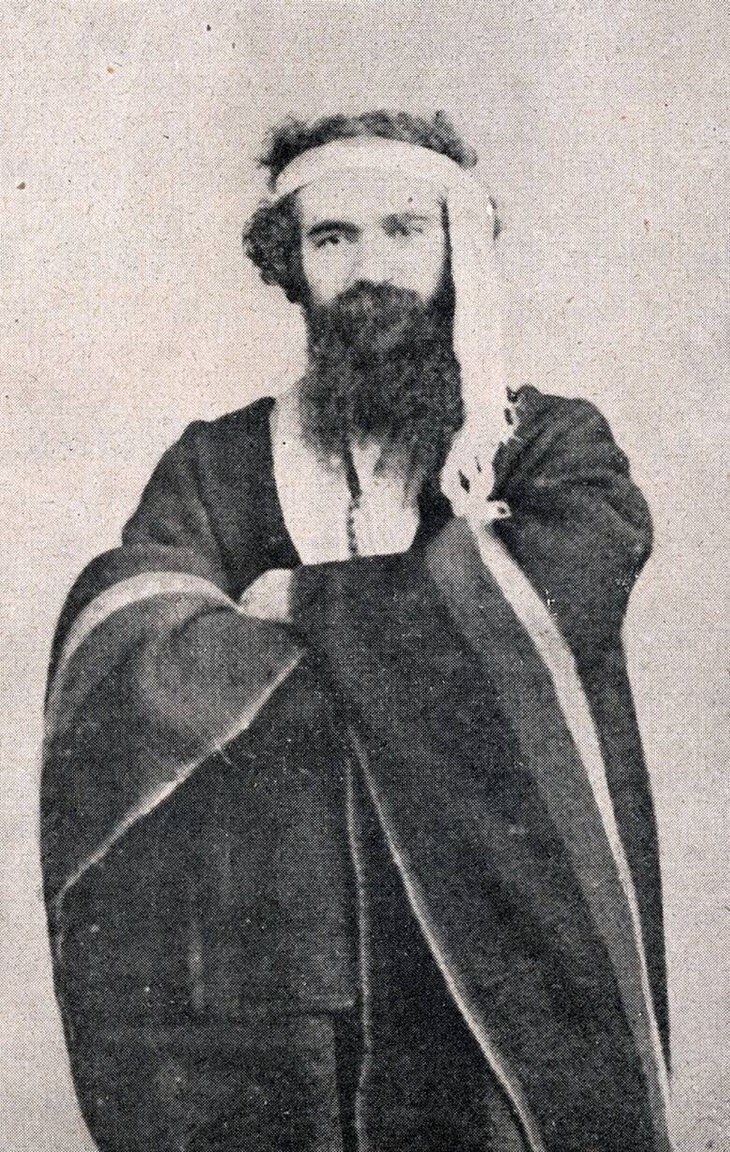

El primero, y más conocido, fue el abogado francés y aventurero Orélie Antoine de Tounens. Allá, por 1860, se autoproclamó "Rey de la Araucanía y la Patagonia" (Orélie Antoine I), basándose en un antiguo tratado que, según él, confirmaba la independencia de la nación mapuche. Este monarca fugaz llegó a promulgar una constitución, encargar un himno y acuñar una moneda.

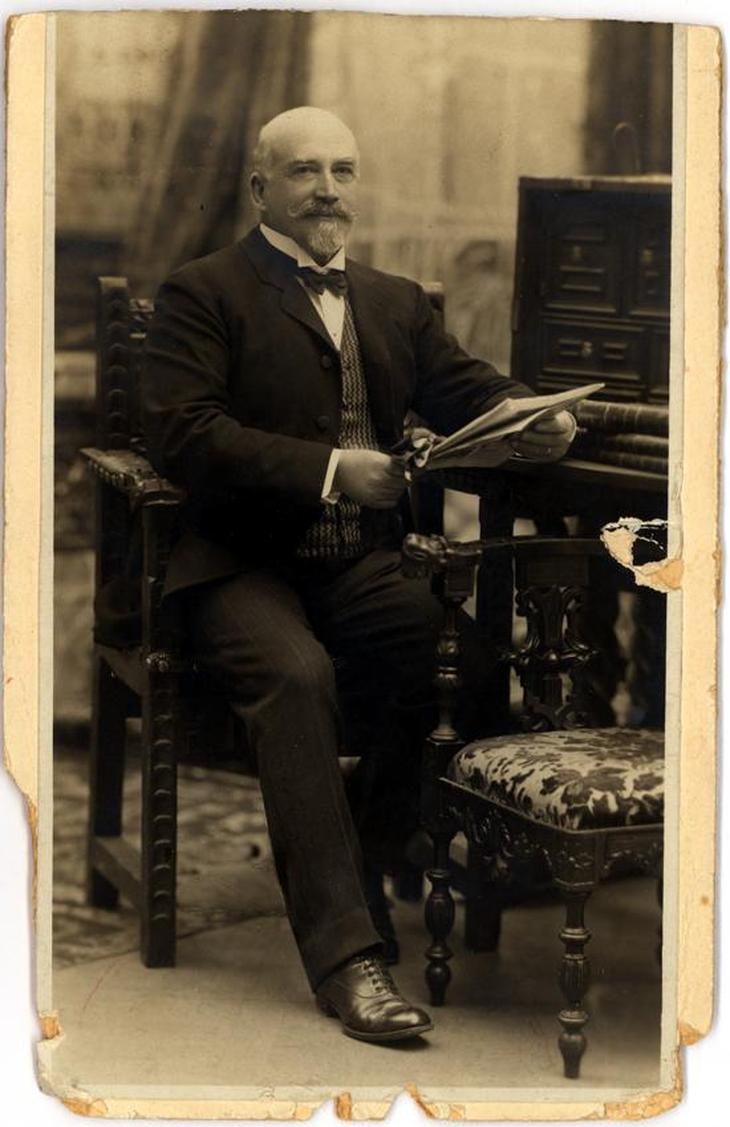

Sin embargo, la historia de la verdadera corona patagónica, la del poder económico y la tierra, pertenece a un rey mucho menos conocido: José María Menéndez Menéndez, el asturiano que la historia bautizó como el "Rey de la Patagonia". Su reinado no fue de cetro y capa, sino de lana, barcos y miles de hectáreas.

De Asturias a la Patagonia

Menéndez, nacido en Asturias, España, en 1846, compartía con Orélie Antoine el espíritu migratorio, aunque con un destino y una ambición distintos. Mientras el francés se autoproclamaba rey en 1860, el joven español hacía su camino a La Habana, y luego, en 1866, se establecía en Buenos Aires.

Un hito crucial en su ascenso fue su matrimonio en 1873 con María Behety, proveniente de una familia uruguaya de buena posición social. Dos años después, su vida dio un giro radical al viajar a Punta Arenas como enviado de una firma comercial para cobrar una deuda. En lugar de cobrarla, Menéndez la compró y se asoció a la firma, anclando su destino en la zona austral.

Se radicó en Punta Arenas al año siguiente, aprovechando las inmensas facilidades comerciales que ofrecía el naciente asentamiento de colonos: tráfico de pieles con los tehuelches, comercio de importación y exportación con Europa, caza de lobos y la venta de artículos esenciales, desde ferretería hasta abarrotes.

El rey de la lana

El título de "Rey de la Patagonia" se lo dio el político español José Francos Rodríguez en 1928, pero otros apelativos revelan la magnitud de su poder: el escritor José María Borrero lo llamó “el último conquistador”; el explorador sueco Otto Nordenskjöld, el “nabab del estrecho”; y el escritor italiano Mirko Ardemagni, el “rey pastor”.

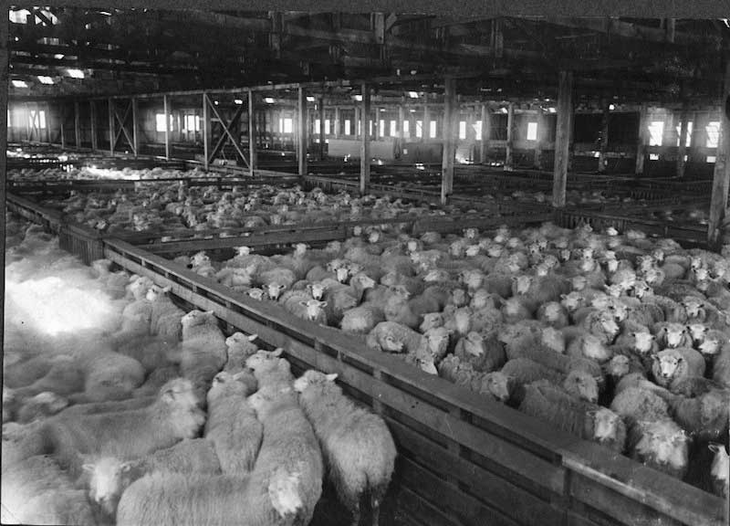

Desde 1880, Menéndez comenzó a diversificar su capital hacia la crianza de ovejas, un negocio que lo consolidaría como el mayor terrateniente de la región. Con la adquisición de una concesión de 300 hectáreas en la Gobernación de Magallanes, fundó la Estancia San Gregorio.

Tras varias tentativas fallidas, en 1880 compró 500 cabezas de ganado lanar procedentes de las Islas Malvinas y las estableció en San Gregorio, marcando el inicio de su despegue económico.

La historia del negocio

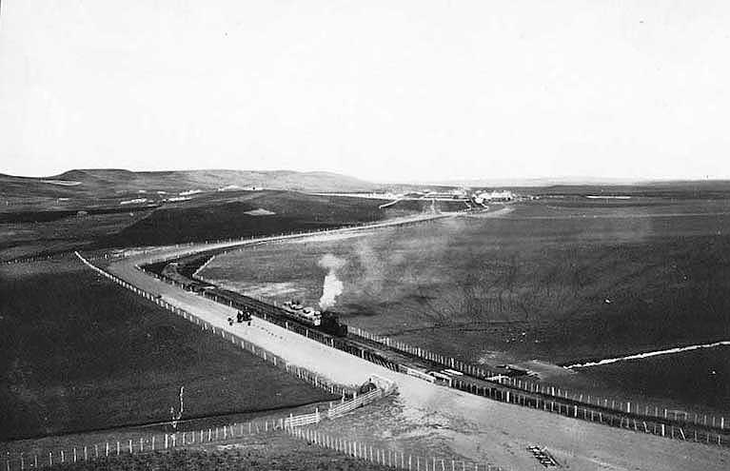

Menéndez comprendió que para una explotación rentable era vital el control integral. En 1880, compró 60.000 hectáreas en Tierra del Fuego (sur del río Grande) donde en 1896 creó el establecimiento "Primera Argentina". Esta compra estratégica le aseguró los pastos de invierno y verano, esenciales para la supervivencia y producción de lana y carne.

Su visión industrial se plasmó en San Gregorio, donde construyó 42 edificios, un muelle de 200 metros, una línea férrea de 14 km y toda la infraestructura necesaria (tenderales, graserías) para procesar su producción. Importó ovejeros expertos de las Islas Malvinas, Escocia y Nueva Zelanda, elevando la eficiencia de sus estancias. A su muerte, San Gregorio albergaba más de 140.000 cabezas de ganado.

"Él se hace comerciante y junto a otros comerciantes vive el boom de la ganadería ovina que es un negocio que viene dirigido desde Gran Bretaña porque allí estaba la industria textil más importante y siempre estaba en busca de nuevos territorios para la producción de lana", explica el historiador José Luis Alonso Marchante en su libro Menéndez, rey de la Patagonia.

El negocio de la lana, que migró de las agotadas Islas Malvinas al extremo sur continental y Tierra del Fuego, quedó desde sus inicios en manos de un puñado de latifundistas como Menéndez y su socio Mauricio Braun.

El imperio y el legado

El crecimiento de Menéndez no tuvo freno. Adquirió la estancia "Segunda Argentina" en 1881 y, en 1903, se hizo dueño de 430.000 hectáreas solo en Tierra del Fuego, además de vastas extensiones en Chubut y Santa Cruz. En total, llegó a controlar más de un millón de hectáreas.

Asimismo, también crecía en el sector naviero e industrial. Desde 1890, compró minas, creó la grasería y manufacturera de carne envasada (precedente de la Compañía Frigorífica de Tierra del Fuego S.A.), aumentó su flota marítima (con el vapor «Amadeo» desde 1892) y fundó instituciones bancarias.

Y participó en la influyente Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y formó la Sociedad Anónima Ganadera Menéndez Behety en 1910, integrada exclusivamente por su familia y que se convirtió en modelo de organización empresarial.

La expansión ganadera de Menéndez y otros latifundistas fue un motor económico, pero también generó un choque irremediable con los pueblos originarios, particularmente los selk'nam, al ocupar sus territorios de caza ancestral.

José Menéndez falleció en Buenos Aires en 1918, con su "Menéndez Behety" alcanzando el millón de ovejas, un testamento de su reinado económico. Fue sepultado, por expreso deseo, en Punta Arenas, junto a su esposa. A pesar de los honores recibidos del gobierno español (Caballero de la Orden de Isabel la Católica, entre otros), declinó el ofrecimiento de un título nobiliario. Después de todo, el poder real ya lo ejercía sobre la tierra y el mar, sin necesidad de un decreto.

Terminamos de bucear la historia de aquellos días y nos quedamos con una idea firme: Sin lugar a dudas, a lo largo de la historia, en la Patagonia pasó de todo.

Material fotográfico: Biblioteca Patagónica y Museo de Magallanes

En esta nota